友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com

相关文章

近七日浏览最多

最新文章

标签云

韩国

sk海力士

三星

芯片

英伟达

dram

gpu

韩国央行

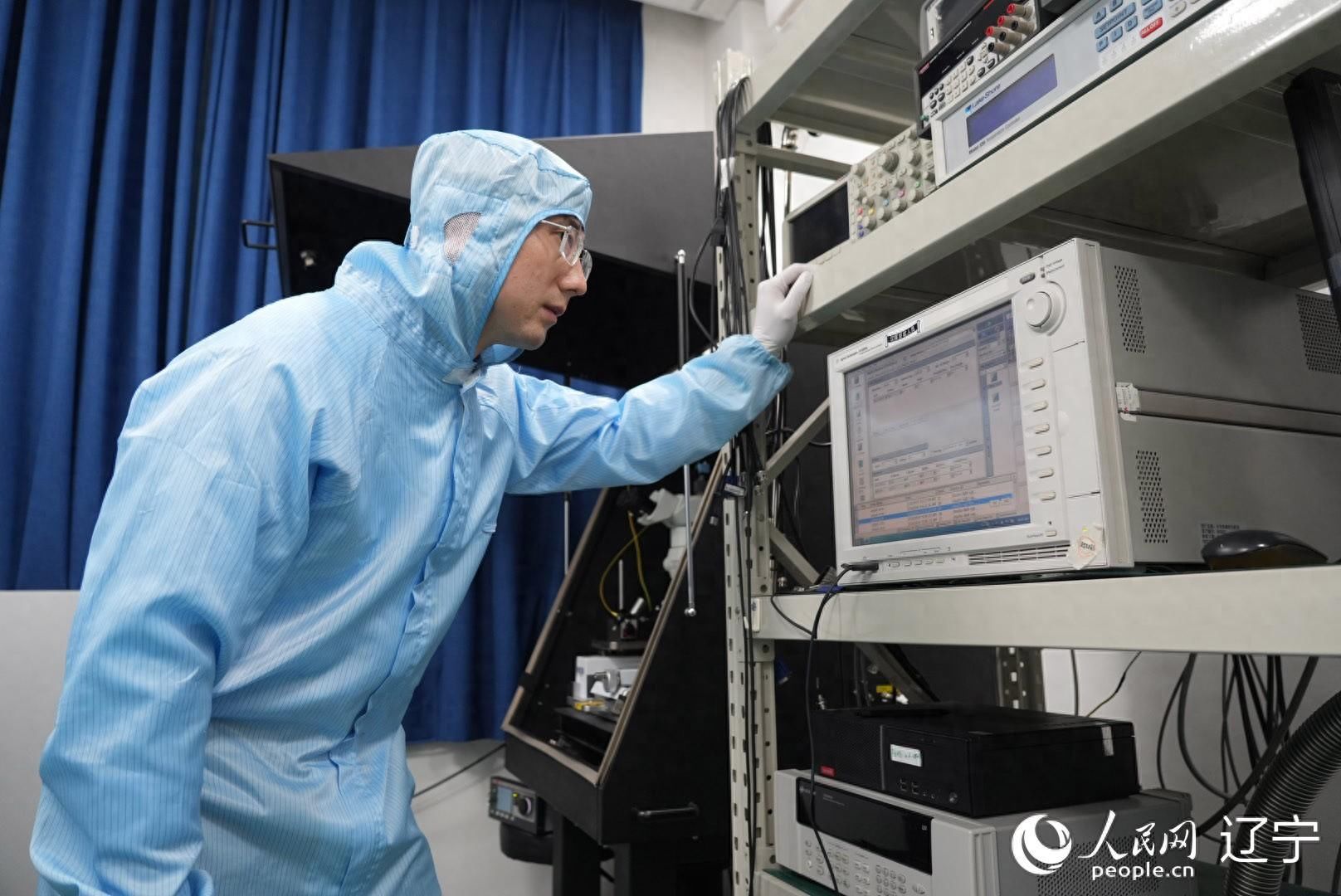

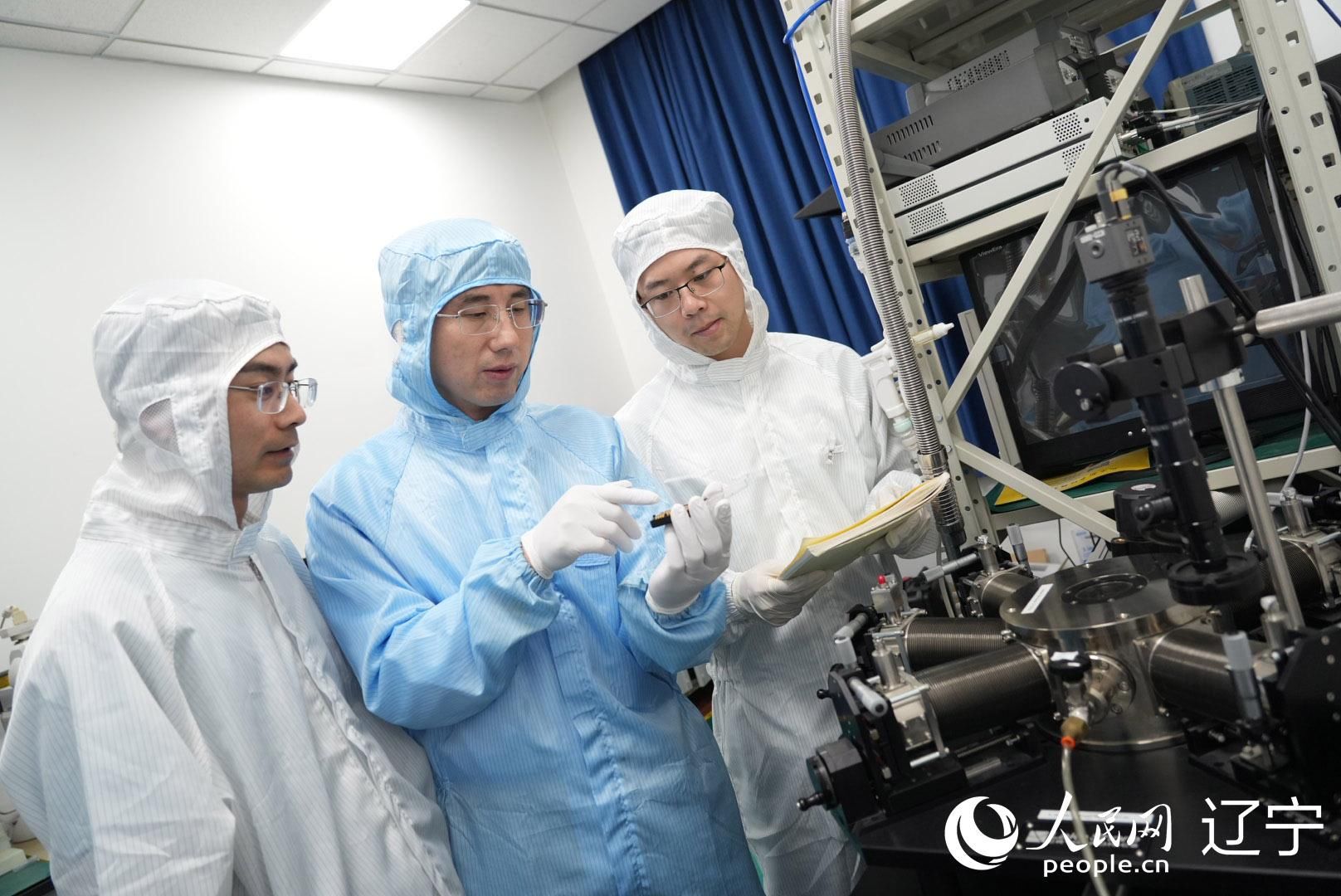

中国科学院

科学家

半导体

100指数

博通

美股

指数

cpi

美联储

siri

通胀率

欧洲央行

前瞻

私募基金

ipo

科创板

科创板日报

tcl

中金公司

国联证券

毛利率

安全气囊

丁丁

中国科技大学

arm

soc

switch

任天堂

米格25

光刻机

俄罗斯

相机

茅台

资本市场

投资

价值投资

基金

npu

gartner

华夏基金

清华大学

etf

央视财经

三星电子

人工智能

m4

华为

智能手机

北京商报

麦当劳

美军

美国

国土安全

中国建设银行

中国农业银行

自由现金流

德州仪器

马斯克

超级计算机

美国银行

超级工厂

股价

华为mate

华为手机

华为nova