濒死时刻!拯救中国的四个血色拐点

当国土在铁蹄下撕裂,当文明在硝烟中窒息,1937年的中国,像一艘千疮百孔的巨轮,行将没顶于侵略者的狂涛骇浪。日本陆军大臣杉山元曾狂妄宣称:“三个月解决中国事变。”那钢铁洪流,曾使多少国人陷入绝望深渊。

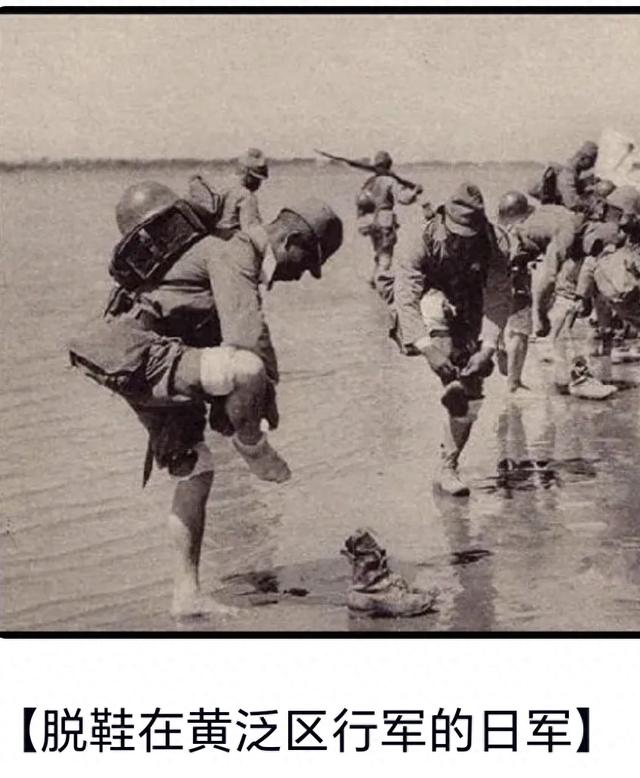

1938年夏,中原大地,黄河。

日军板垣师团铁甲轰鸣,直扑战略要冲郑州。千钧一发之际,一道无比沉重却也别无选择的命令撕裂天际——掘开花园口黄河大堤。

刹那间,黄水如挣脱束缚的巨龙,裹挟着千年泥沙,咆哮奔腾。浊浪排空,吞噬村庄田野的同时,也死死困住了日军精锐的机械化前锋。洪流形成的天然屏障,硬生生地将日军主力西进路线腰斩,迫使其不得不大幅调整部署。

史载,洪水淹没豫皖苏三省44县土地,近90万生灵葬身浊浪。古老黄河的悲鸣,以巨大的牺牲,为破碎山河换取了喘息之机。一位侥幸逃脱洪水的老人曾喃喃自语:“水来了,自己没了家,可那些铁皮鬼子……也真的停住了。”

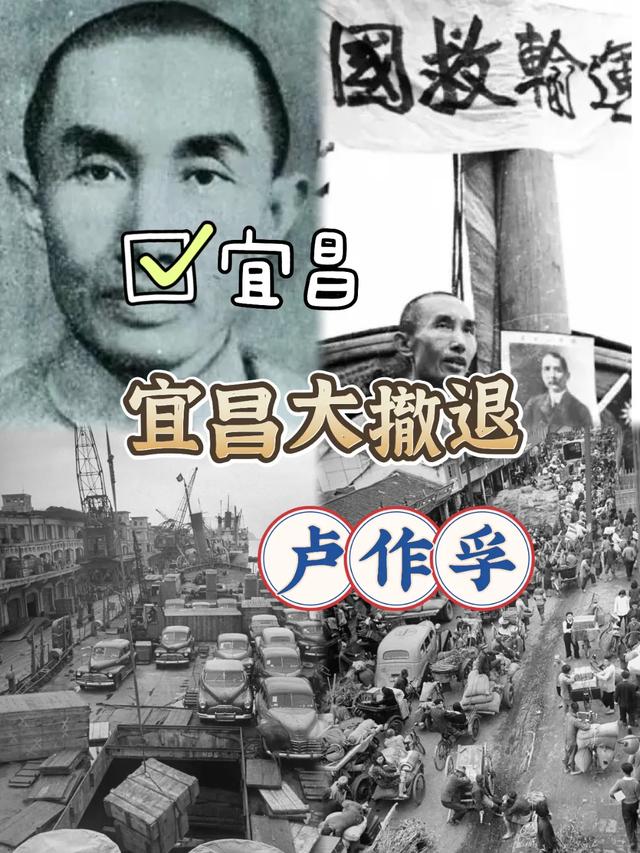

1940年秋,长江三峡入口,宜昌。

这座咽喉重镇,堆积着维系抗战命脉的工业血脉——十余万吨机器设备和数万技术人员。日军刺刀寒光已逼近码头,覆灭只在旦夕之间。

“民生”公司掌门人卢作孚于此危难之际发出怒吼:“绝不抛弃民族元气!”他亲自调度,将所有船只——无论客轮货轮——全部投入这场与死神的赛跑。

船只在日机轰炸的间隙穿梭,工人们昼夜不息装卸。卢作孚矗立江岸,指挥船只冒险以灯笼微光夜航。每艘船都超载数倍,甲板、舱室,甚至锅炉房旁,都挤满了神色紧张的人们与默然沉重的机器。四十个昼夜,奇迹诞生:全部人员与物资安然穿越三峡天险,西入大后方。后来此役被喻为“中国的敦刻尔克”,卢作孚在日记中写道:“每一次汽笛鸣响,皆是民族心跳之声!”

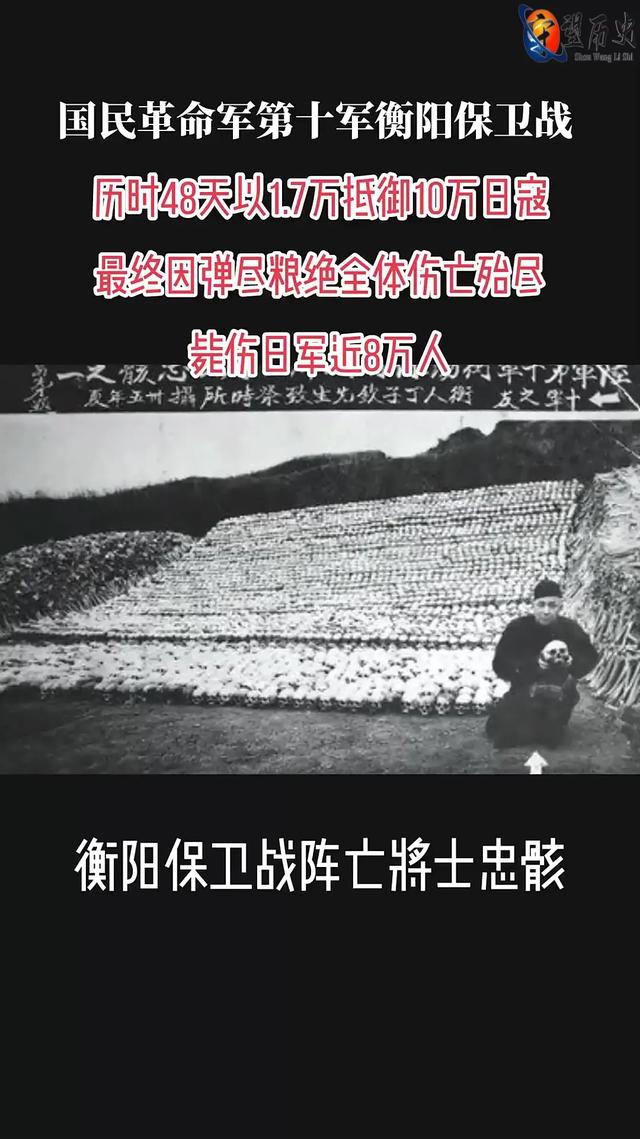

1944年夏,湘南重镇,衡阳。

方先觉将军率第十军残部一万七千人,孤军扼守城池。日军集结十万重兵,以绝对优势的火力与兵力,发起一轮又一轮潮水般的猛攻。

47个昼夜!衡阳城每一寸焦土都浸透了鲜血。守军凭借断壁残垣殊死搏斗,弹药耗尽就用刺刀白刃,刺刀卷刃便以砖石肉搏。日军动用毒气、燃烧弹,仍无法碾碎这钢铁般的防线。第十军几乎流尽了最后一滴血,以自身惨烈牺牲,将骄横的日军钉死在城下整整47天,彻底粉碎了其“一号作战”速战速决、打通大陆交通线的狂想。日军战后战史亦沉重写道:“衡阳之役……牺牲之大,令人惊骇;斗志之旺,令人战栗。”

1944年秋,滇西怒江西岸,松山。

被称为“东方马其诺”的松山要塞,矗立在滇缅公路的锁钥之地。日军盘踞两年,堡垒坚不可摧。

远征军士兵深知正面强攻无异于自杀。他们屏住呼吸,开始在灼热的山体下秘密掘进——用最原始的铁镐,向着日军核心堡垒下方一寸寸挖掘死亡通道。数十个日夜,在日军眼皮底下,耗尽意志的坑道终于抵达目标下方。

一声震彻群山的巨响!三吨烈性炸药瞬间释放出毁灭之力,将日军主堡连根拔起,炸成齑粉。松山,这个吞噬了远征军近八千健儿的血肉磨盘,终于被撬开。此役打通了至关重要的国际援华通道,为最终的反攻吹响了号角。一位参与挖掘的工兵回忆道:“黑暗中掘进,不知尽头,唯闻自己心跳与远方炮声交汇。”

回首那至暗的十四年,每一个生死攸关的拐点,都非天降侥幸。那是无数有名或无名的脊梁,硬生生将民族命运推出了绝境泥沼。郑洞国将军在松山战后曾说:“此役之胜,非赖神助,实乃我官兵血肉与民族血性之所凝!”

正是这些血与火铸就的拐点,昭示着一个民族濒临绝境时所能迸发的惊人伟力。冰冷的史册里,他们的呐喊始终激荡:存亡之际,从不缺孤勇者;正是无数微小却坚定的脚步,最终踏碎了那看似坚不可摧的亡国命运。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com