在阅读这篇文章之前,诚邀您点击一下“关注”,随我一同探寻文字的世界~

文:水木史记

编辑:水木史记

——《前言》——

一个10岁的中国男孩,被日军带到异国他乡。

40年后,他成了千万富翁,开着豪车回到故土寻找母亲。

1943年,河南济源的一场战败,改变了一个孩子的命运轨迹。

——《壹》——

母子分离的抉择

1943年的晋南,战火连天,光俊明8岁那年,再也没见过父亲,母亲拖着两个孩子,四处逃难,粮食越来越少,日子越过越难。

最后,她做了一个残酷的决定,把女儿送人,让儿子去当兵。

那天清晨,母亲牵着光俊明的手,走向27军的驻地,山路崎岖,石头割破了母亲的脚,她没吭声,血印子一路洒到军营门口。

郭中尉看到这对母子,愣住了。

"长官,求您收下这孩子,给他一口饭吃。"母亲跪在地上,声音颤抖,光俊明不懂大人的话,只记得母亲哭了,哭得很凶。

郭中尉点头答应,给孩子起名"俊明"。

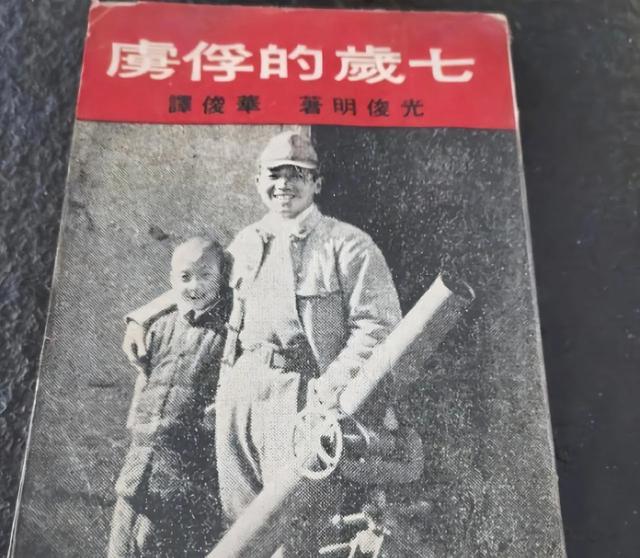

从此,这个8岁的男孩成了军队里最小的兵,27军不是普通部队,他们要打仗,也要行军,每到一地,郭中尉就把光俊明送进当地学校。

孩子学得很快,会写字,会背诗,还学会了唱国际歌。

但战争不等人,部队总是匆匆离开,光俊明也跟着转学,从山西到河南,从一个县城到另一个县城,书包背了又放,放了又背。

郭中尉对这个养子很好,"读书才有出路,"他总是这样说。

光俊明信了,他以为跟着郭中尉,就能一直读书,他错了。

——《贰》——

包围圈里的绝望

1943年6月,河南济源,日军设下了包围圈,27军一万多人被困在山谷里,四面都是敌人,天上还有飞机轰炸,光俊明躲在战壕里,听着枪声越来越近。

郭中尉把他拉到身边:"孩子,记住,无论发生什么,都要活下去。"

这是郭中尉对他说的最后一句话,天黑时,突围开始了,4000多人冲出包围圈,但更多人没有那么幸运,光俊明和4852名战友成了俘虏。

俘虏营里,光俊明是最小的一个。

日本军医加地正隆第一次见到他,就被这个虎头虎脑的中国孩子吸引了,"这么小的娃娃,怎么也上战场?"加地正隆心软了。

他开始照顾光俊明,给他食物,教他日语,像对待自己的孩子一样。

其他日军士兵也喜欢这个中国小光头,光俊明很聪明,为了活下去,他拼命学日语,他知道,在这里,只有有用的人才能活着。

1945年8月14日,越南西贡。

电台里传来天皇的声音:日本无条件投降,日军士兵们愣住了,有人哭,有人骂,有人摔帽子,加地正隆看着身边的光俊明,心里五味杂陈。

按规定,中国俘虏要被遣返回国。

但加地正隆舍不得这个孩子,光俊明回到中国,能去哪里?能活下来吗?"我想带他回日本。"加地正隆向上级提出申请。

——《叁》——

异国他乡的奋斗路

1946年,日本八代市,光俊明走进代阳小学的教室,所有日本孩子都盯着他看,他比同班同学大两岁,说话带着奇怪的口音,穿着打补丁的衣服。

老师问他从哪里来,他说:中国。

同学们窃窃私语:这是敌国的孩子,但光俊明不在乎,他只想读书,这是郭中尉教给他的唯一信念,课堂上,他举手最积极,作业做得最认真,考试成绩也最好。

三年后,他考上了当地最好的中学。

1955年,熊本商科大学,光俊明成了这所大学里唯一的中国学生,同学们知道他的身世后,有人好奇,有人同情,也有人排斥。

"你是中国人,为什么要在日本读书?"有人这样问他。

光俊明答不上来,他不知道该怎么解释自己的身份,但他知道一件事:只有努力学习,才能在这个世界上立足,四年大学,他门门功课都是优秀。

毕业时,神户一家贸易公司主动找到他。

光俊明进入贸易公司时,月薪只有2万日元,但他工作卖力,学习能力强,很快就升到了部门主管,1970年代,中日贸易开始升温。

懂中文、了解中国文化的光俊明成了香饽饽。

他娶了日本妻子范子,生了三个孩子,房子越换越大,汽车越开越好,表面上看,他已经完全融入了日本社会。

但每当夜深人静,他总会想起那个山西的小村庄,想起母亲赤脚送他的那个清晨。

1986年,光俊明在神户开了自己的进出口公司,第一年就赚了500万日元,朋友们都说他是成功人士,他却觉得心里空荡荡的。

——《肆》——

千万富翁的寻亲路

1980年代初,中日关系正常化,光俊明在报纸上看到中日友好的新闻,心潮澎湃,他可以回中国了,可以去找母亲了,但他也害怕。

40年过去,母亲还活着吗?还认得他吗?

1985年,光俊明的公司年收入突破1000万日元,他成了神户有名的企业家,但钱越多,他越想回家,"我要去中国找我的母亲。"他对妻子范子说。

范子沉默了很久:"你确定要去吗?也许,有些事情不找比找到更好。"

秋天的北京机场,光俊明走下飞机,身边跟着养父加地正隆,还有一个日本摄制组,摄制组准备拍一部纪录片,名字都想好了:《遥远的妈妈》。

他们以为,找到光俊明的母亲会很容易。

山西运城,当地政府高度重视,派了专门的工作组协助寻亲,光俊明拿出一张模糊的照片,那是他8岁时和母亲的合影。

"我母亲叫什么名字?我忘了。"他苦笑着说。

寻亲工作陷入困境,连续半个月,工作组跑遍了运城的大小村庄,询问了无数老人,查阅了户籍资料,甚至动用了电台广播,结果:一无所获。

日本摄制组失望了,《遥远的妈妈》的纪录片变成了《遥远的思念》。

光俊明站在运城的黄土地上,望着远山发呆,"也许母亲已经不在了。"他对加地正隆说,加地正隆拍拍他的肩膀:"至少你回来了,这就够了。"

虽然没找到母亲,但光俊明做了另一个决定。

他要在运城投资办学,建医院,第一笔投资:200万日元,建了一所希望小学,第二笔投资:500万日元,在县医院增设了儿科病房。

第三笔投资:1000万日元,设立了贫困学生助学金。

当地人问他为什么这样做,他说:"我是中国人,这里是我的根。"1987年,光俊明回到日本,他继续经营自己的公司,继续和妻子孩子过着富裕的生活。

但每年,他都会回中国一次,为了看看曾经那片土地。

2000年,光俊明的公司在中国设立了分公司,他把总部迁到了上海,"这样离家近一点。"光俊明笑着说。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com