前言

《与狼共舞》改编自迈克尔·布莱克的同名小说,该影片于1990年上映。

随着约翰·邓巴与苏人相处的主要线索,电影明星是以前被西方电影忽视和诽谤的印第安人,并再次出现了真正的印第安人和观众鲜为人知的悲惨命运。

这部电影在上映后获得了巨大的成功,在第68届奥斯卡奖上获得了7项大奖,并使西部片获得了一个新的高潮。

这部电影被认为是西方电影发展史上的一个重要转折点,它描述了白人对自然的剥削和对自然的破坏、现代社会的异化、现代人类精神世界的丧失以及苏人幸福和谐的生活。

《与狼共舞》

电影《与狼共舞》改编自迈克尔·布莱克1988年的同名小说,它是由凯文·科斯特纳执导和主演的。

作为一名导演,这部电影是他的处女作,它被认为是对好莱坞西方电影制作类型的复兴的主要影响。

2007年,《与狼共舞》被美国国会图书馆选为美国国家电影登记处,因为在文化、历史或美学上具有重要意义,这部电影以1861年到1865年的美国内战为背景。

1863年,约翰·j·邓巴中尉在美国内战中受伤,为了避免一条腿被截肢,他骑到南方联盟前线结束自己的生命,因为他提供了转移,战争以南部联盟的溃败告终,约翰·邓巴奇迹般地活了下来,他因勇敢而受到勋章。

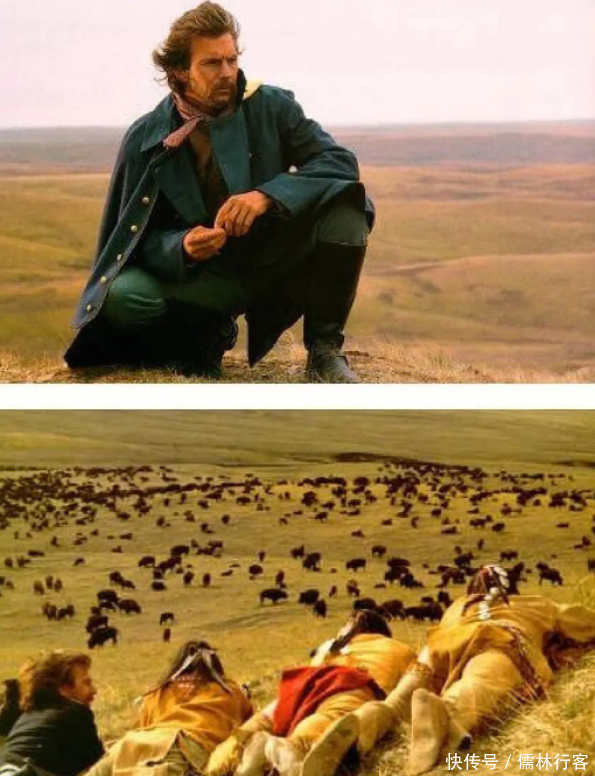

他被授予思科,马带他到前面,并给予他选择任何职位,邓巴选择去最远的边境,塞奇威克堡,因为他想在边境消失之前看看它,邓巴被肉眼所能看到的那迷人的大草原所吸引,当他和马车司机蒂蒙斯到达他的岗位时,他发现了一个废弃的堡垒。

他一个人在那里,但他并不孤独。他重建了堡垒,把一切都安排好了,他对自己平静的环境感到舒适,并写下自己的日常生活和他在日记中观察到的内容,故事进入了关键部分,苏人的进攻。

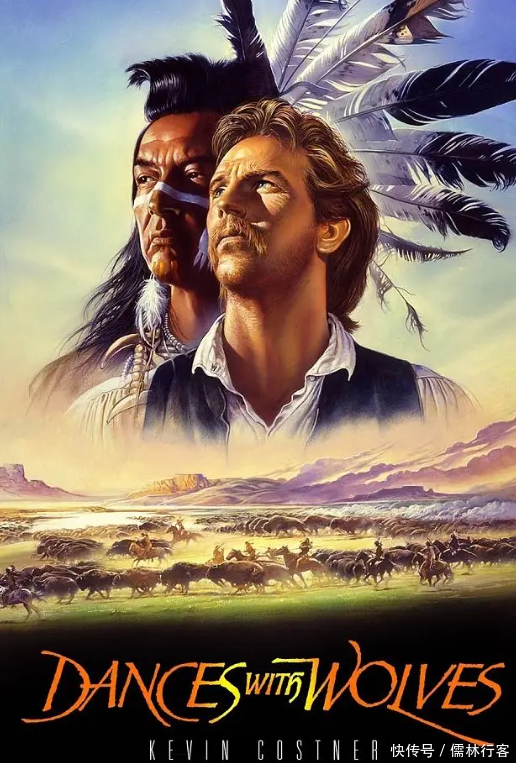

在与苏人打交道的过程中,邓巴被他们的生活方式和文化深深吸引,并与他们建立了牢固的友谊,最后,这位美国白人军官获得了苏人的名字,与狼共舞,他娶了一个苏人女孩,按照苏人的传统,踢伯德的养女,曾经是一个白人女孩。

他还完全成苏人。在被被后者即将到来的军队虐待后,邓巴完全放弃了他的白人身份,加入了苏人,邓巴和他的苏族朋友们一起杀死了那些白人士兵。

在影片的结尾,与狼共舞离开了十熊的村庄,由于杀死了这些白人士兵,他相信其他士兵会追捕他,一旦他们找到了他,他们也会找到他的苏族朋友,所以为了保护他的朋友们,他选择离开他们,过着流浪的生活。

电影的经历

这部电影被认为是一部史诗级的电影,然而,这部电影的制作过程却很漫长而曲折。

它最初是迈克尔·布莱克的规格脚本,但在20世纪80年代中期没有售出,1986年,凯文·科斯特纳鼓励布莱克把剧本改编成小说,遗憾的是,《与狼共舞》的小说手稿被许多出版商拒绝,但最终在1988年以平装本出版。

然后凯文·科斯特纳买下了小说的版权,打算把它拍成电影,这部电影主要是在南达科他州拍摄的,主要是在皮埃尔和拉皮德城附近,南达科他州多变的天气,导演未被驯服的狼的困难,以及印第安人复杂的战斗场景,使得制作被严重推迟。

更重要的是,在好莱坞,第一次导演有一个默认的规则,他们应该尽量避免在外面拍摄,和动物和孩子一起工作,但凯文·科斯特纳经常违反它。

由于上述两个原因,预算过剩是不可避免的,这迫使凯文·科斯特纳增加了余额,科斯特纳的这个项目曾被好莱坞评论家和专家们讽刺地称为“凯文之门”。

出乎意料,这部电影一上映就获得了巨大的成功,它不仅产生了巨大的利润,还赢得了应得的奖项,在1991年颁发的第63届奥斯卡颁奖典礼上,电影《与狼共舞》成为了著名的赢家。

它获得了七项奥斯卡奖:最佳导演、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳电影剪辑、最佳音效、最佳原创配乐和最佳影片,这是自1931年的《西玛伦》以来第一部获得奥斯卡最佳影片奖的西部电影,由于这部电影的声誉和其持久的影响,凯文·科斯特纳被苏族组织接纳为荣誉会员。

上映后,这部电影获得了评论家的注意,并被称为一部非传统的杰出的西部史诗电影,这是印度人第一次被呈现为善良、诚实和友好的人。

罗杰·艾伯特说:“让苏人用自己的语言说话,进入他们的村庄,观察他们的方式,它把他们看作人,而不是军队步枪瞄准的野蛮人。”这是今年最好的电影之一”。

他们热爱自己生活的土地,他们尊重他们所依赖的自然 ,各部落之间也有战争。但这场战争不同于白人之间的战争,他们为基本的生活而战,没有任何政治目标。

美国评论家詹姆斯·肯德里克评论说:“虽然邓巴的故事是虚构的,但它的背景是真实的,从苏人的信仰到许多拓荒者的不经要求就索取’政策。”科斯特纳决心让这部电影尽可能的真实。

他的大部分特技都是由他自己完成的,他没有用混血儿做两只袜子,而是用了一只全狼,苏人说他们自己的语言,拉科塔语,而不是英语,这种兽皮可以制成昂贵的皮衣。而舌头则是白人餐桌上的一道昂贵而美味的菜。

这个白人戴着兽皮,吃着舌头,不是为了保护自己免受寒冷和饥饿,而是为了炫耀他的财富和地位。所以杀手可以通过卖掉水牛的兽皮和舌头来赚一大笔钱。

而科斯特纳只让印第安人扮演印第安人”,从心理学的角度评论了这部电影,作者认为这部电影是一个现代神话,而不是一个人类学研究,它反映了欧洲裔美国人后裔的内心世界,他们开始渴望印第安人看待世界的方式,他们开始对白人对那片处女土地所做的一切感到痛苦。

毛里齐娅·娜塔利分析了电影《与狼共舞》的风景,认为它们是“记忆的影院”,许多艺术在屏幕上被“修正”,在这里,美国人与本土他人的冲突关系作为天定命运学说的“障碍”被投射到它的风景上,在它们上上演和重新组合。

在《与狼共舞》中,主人公的新名字暗示了他的美国主观性的丧失,他与当地人的联系,以及天定命运的修正主义版本。

电影对于学者的吸引

这部电影不仅引起了西方评论家的注意,也引起了中国学者的注意,由于上映后的巨大成功,这部电影在中国也很受欢迎。

从1991年到1992年,翻译有四个版本:分别由文楚生、谢咸宁、陈刚、小相当手、高峰峰、钟元浩、钟坤安和朱仁翻译,其他学者从不同的角度来研究这部电影。

电影中的现代文化和古代文化引起了一些学者的关注,侯佳以英雄约翰·邓巴为例,研究积极和消极跨文化交际中的刻板印象、跨文化意识、文化冲击、文化适应模式和生产性双语的影响。

周磊主要讲述了西方神话运动如何破坏印度文化和恢复历史真相的手段,张英以《与狼共舞》、《公共马车》、《正午》为例,分析了好莱坞西方电影中现代文化与古代文化的对抗与融合。

他艳丽叙述了约翰·邓巴的过程和原因,从一个一开始抵制印度文化的白人变成了一个完全加入苏人的愤怒的白人,作为一部西部片,《与狼共舞》不同于其他西部片,这种差异体现在导演对西向运动的不同态度上。

在其他西方电影中,印度人被描述为野蛮和愚蠢,相反,白人入侵者是文明和勇敢的,然而,在《与狼共舞》中,印第安人被描绘成善良而温柔的男人,而电影中的白人则是无情而自私的野蛮人。

这一变化引起了许多批评者的兴趣,张静、石婉和、焦玉岩从整体基调、拍摄技巧和主题的角度分析了影片中所采用的独特的创新措施。

雷群州详细阐述说,美国白人已经开始通过比较印第安人和护林员的形象来反思西部运动的罪恶行为,曹源主要阐述了橄榄石如何突出印度人从野兽到英雄,从群体到个人,从沉默到说话的过程。

赵惠祥从新殖民时期东方主义的角度,阐述了《与狼共舞》如何在主题上超越其他西方电影,陈琼瑶探讨了这部电影从其他美国西部电影中的继承和超越,李一鸣研究了印度电影和白人男性与其他西方电影相比的形象变化。

舒杨研究了印度文化对美国主流电影的影响,朱晓红通过比较公共马车和舞蹈与狼的关系,探讨了印度人形象的变化。

电影中反映的和平与和谐也引起了影评人的关注,罗晓燕分析了荒野、狼、天空和白色的象征意义,作者认为,荒野是自由反抗精神的天堂,是自我实现的明显象征,狼与邓巴上演了一个生动的故事,象征着国家之间的战争应该停止,以及对和谐的希望。

朱比谦从《与狼共舞》的主题、情节和人物等中特别探讨了和声的主题,田陆通过叙述苏人的人与人与自然的和谐关系,表达了自己对这种奇妙和谐的渴望,邱悦从社会文化的角度阐述了人性与和谐的主题,一些学者很关注电影中的狼。

西方的人类中心主义已经授予了人类随意利用自然的许可,这部电影以美国内战为背景,战争的根源是为了满足工业快速发展的需要,人们只把自然作为人类生命和发展的资源,美国白人的主要目的是以破坏自己生活的生态系统为代价,获得尽可能多的财富。

结语

由于其独特的视角和深远的影响,《与狼共舞》上映后引起了国内外学者的极大兴趣. 多数学者主要就本影片中印第安人地位的提高,影片背景的历史性,隐喻和象征的使用, 影片主题较以往美国西部片的变化,“文明”与“野蛮”的冲突和融合及中文译本的比较 等方面进行研究,也有几位学者从生态学的角度进行了分析,但深度不够。

通过对印第安人 生活细节的展示,导演旨在告诉现代人只有抛弃贪婪的欲望,与自然和谐共处,并且回归大自然,人类才能真正找到自我,实现个体精神世界的和谐和建立和谐的社会环境。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com