看了《我在故宫修文物》纪录片后,那一只只朴实又忙碌的手总是在我脑海里停留。

传统手艺人有的手血管突起,满是褶皱,掌内覆满层层老茧,有的手灵活敏捷,在键盘上快速准确地敲敲打打,而翻过来细看,工作岁月间带来的经验也正悄然爬上手心,就是这样一双一双温暖的手,拯救了文物,创造了瑰宝,传承了手艺。

在镜头里的他们,只是这960万平方公里生活的人儿的一小部分,大多数手艺人,正不为人知的保护着我们的非物质文化遗产。

冬去春来,终成佳作

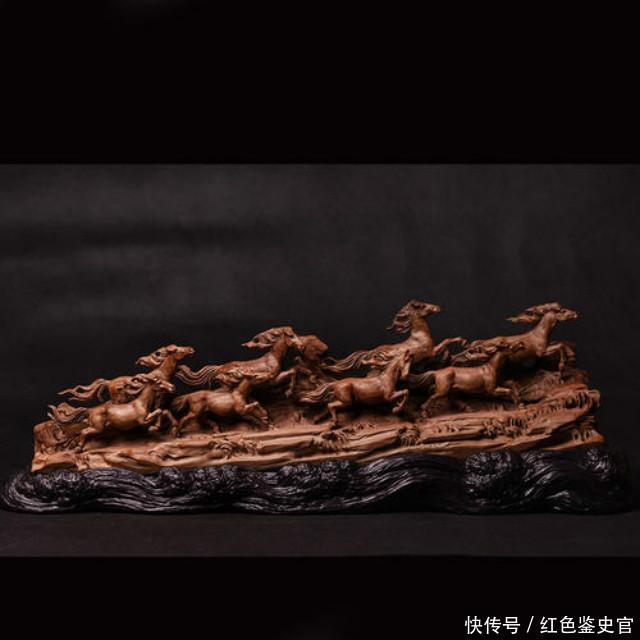

对一个有毅力的传统手工艺人来说,无事不可为,无物不成巧。一块顽石、一粒果核、一颗鸡蛋、一件厚木,在自己灵活的十指下,可以变成美玉、核舟、蛋雕、木雕。

而这些我们得以欣赏的精美手艺品,每一件背后都有那么一个人,或执起画笔,或握着小刀,一点点,一圈圈地给作品打磨和润色;午后身旁的一口清茶,一杯小酒,一支小曲,都能缓解一日劳作带来的倦意;

夏日酷热,冬日严寒,手里打磨着的可能都是那同一件,这边再刻上一笔,那边再填上一点,思来想去,反复斟酌,终于落地。

骆驼走的慢,但终能到达目的地,工艺品刻的慢,最终也能有成品之日。手艺人总是要耐得住寂寞,耐得住性子,一笔一划间,精艺就在时光中展现出来了。

屑子,金子,其实是里子

在云南的顺古和腾冲,有这么一片两三百年前就存在的古住宅,那里的房屋都是木,木上都有雕,是当地顶级高手的杰作。建房屋就要兴土木,而这里的门窗,家具都装饰有木雕,木雕手工艺人的地位当然很高。

而其中以云南剑川木雕最出名。剑川木雕已有一千多年的历史,具有浓郁的地方民族特色。根据史料记载,唐代时,剑川木匠就承担了南诏五华楼木雕构件的制作工作;宋代,曾有剑川木雕艺人进京献艺,轰动京华。

清代学者张泓在其《滇南新语》中记述:"滇之七十余县及邻滇之川黔桂等省,善规矩斧凿者,随地皆剑民也。"可见当时剑川木雕木匠之众多,流传之普遍。

据说,剑川最出名的师傅用硬木雕刻,工钱用雕刻下来的屑子计算,高达一两屑子换一两金子。是否有夸张成分我们尚且不知,不过这也说明了师傅雕工的栩栩如生,木雕工艺品的价值连城,以及滇西民众对木雕的喜爱。

把硬木雕成花朵、鱼鸟、山水,奇珍野兽实属不易。好木雕必须选好木,进行砍削刨光后,要绘制图案的形状大小,再根据雕品的要求,选择特定的雕刻方法。

每一项,都需要手工艺人长年累月积攒下的经验和技艺,一两屑子换一两金子,倒不如说是一两金子换一生的里子。

雕工技艺很艰难,一刻偏了,一刀深了,雕品就缺少特有的神韵,少不了开头重来,能被人记名的手艺人,想必已是历经千锤百炼,技艺炉火纯青,雕品更是巧夺天工,一生积累下的丰富里子,作品才能换来被人称赞叫好,这大概是所有手艺人都希望看到的事情。

无数和木雕技艺人一样扎根于实践,收获于实践的手艺人,秉承着初心,在漫长又转瞬即逝的时光里,脚下踏着汗水,双手承担技艺,让自己走过一个又一个创作的高峰,为他们所在行业,为民间的手艺传承留下了一颗颗明珠,载货满满的里子是他们毕生学识,是他们的骄傲。

后继无人的手艺行业

剑川木雕做工精细,具有独特的民族风格,发展于明清二代,是集艺术价值、观赏价值、珍藏价值和实用价值于一身的传统文化产品。

2011年时就被列入第三批国家级非物质文化遗产保护名录。木雕应用广泛,门窗,桌椅,屏风和小茶几都有它的身影,它贴近生活,又高于生活,不仅我们国家钟爱它,世界各国也对它追捧着,远销欧美各国。

木雕的传承后继有人,在云南大理的剑川县就有过万人从事木雕行业,剑川木雕也成为那里的一个宣传名片,使得剑川除了"文献名邦"外又有了"木雕之乡"的另一美称。

而观其他手艺行业,面临着后继无人的尴尬现状,我们似乎只能看着它们慢慢地消逝。因过程繁杂,不易批量生产的特定的传统制茶工艺随着工业化被逐渐遗忘,柴火的烘焙,新鲜阳光的沐浴,大自然清新味道的延续也不再保留;

曾经走街串巷的捏糖人,画糖人,吹糖人伯伯的身影,我们只能在记忆里找寻,偶尔想念记忆深处中童年的味道和独有的欢乐;

小时候用过人工编制竹席,竹椅以及各式竹编用品,也悄然退出我们的生活,偶然在街头或者巷尾寻得一家,也多是上年纪的老人在经营,问及行业现状也只有获得一声感叹,叹那无人肯学,叹那缺少坚守……

还有那小小的皮影人,在那双大手的一牵一拉下就各具形态,逗出我们喉里的笑声,背后的表演艺人可能都年逾百岁,未来的传承,似乎有点艰难;

打铁技艺,是劳动人民探寻的制铁工艺,利用炉火的高温,敲打金属,流着热汗,围着火炉,投入青春,是否还有年轻人肯去接近学习?

处处都有能工巧匠,哪哪都是卧虎藏龙,我们会发现聪慧勤劳的祖先,在古老没有机械的时代,就开始用自己的巧手,创作出奇品,留下了文化。

而工业化高度发达的今天,我们有没有耐心缓下脚步,安静坐下来,听老人讲述他们的故事,讲述他们赖以生存的技艺?我们有没有决心,效仿古人的行动,用时光与汗水,传承他们千试百换而得来的经验?

仔细去了解,我们会发现申请非物质文化遗产保护的民间技艺的数量逐年增加,可是又有多少手工行业能存活到被人们获悉保护,很多都是悄无声息地就消失了。保护我们必须行动,传承更是任重道远。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com