前段时间我去参加一个聚会,都是陌生人。

除了我之外,大家都好像很熟的样子,觥筹交错、推杯换盏。

我闷头吃着眼前的宫保虾球,腰果很香,虾球颗颗饱满。

有点局促、有点紧张,脚趾在鞋子里害羞地蜷起。

我一直不太会处理这种社交场景,几乎放弃挣扎了。

聚会结束,不出意外的,我没有认识很多人。

但一点也不觉得难过,因为收获了一顿美餐。

捕捉了许多隐蔽的细节,也听了一些有趣的观点。

“不太会社交”,一直是我的问题。

与之斗争多年无果,我选择躺平“带病生存”,反而舒服了许。

但若是将时间拉回几年前,那些我与之殊死搏斗的日子,情况就完全不一样了。

01

盯着问题

会越陷越深

之前很长一段时间,我是不能接受自己不会社交的。

那时候,为了“消灭”掉社恐的自己,我会特意参加很多活动;

甚至活动的内容本身都没那么重要了,它们变成我训练社交技巧的工具。

“不会社交”,似乎变成了一个庞大的问题,笼罩在我的头上。

我的一切行为都是围绕着这个问题展开的。

生活成为了解决问题的工具。

我在心中构建了一个理想的自我——

她积极、热情、讨人喜欢。

能灵活地面对各种社交困境,我需要竭尽所能向她靠近。

说实话,那段时间我是很累的。

在社交场景中,看到别人能很快熟络起来,我感到无比窘迫。

有一种“被抛弃”的恐惧掐着我的脖子,同时另一种“次生情绪”也应运而生——

焦虑。

因为克服不了恐惧,我无比的焦虑。

焦虑就像另一只手,指挥着我开口。

去社交,去微笑,这两只手一个束缚、一个逼迫,使得我非常难熬。

经常一场活动下来,需要花三四天去恢复。

一方面,自己的体验很差;

那另一方面,我有如愿变得“看起来更好”吗?

似乎也没有。

有一件事,我印象很深刻。

大学时,一次与室友们深夜卧谈,谈起大家对彼此的看法。

彼时我自认为,已经与理想中“social”的自我稍稍靠近。

手支在枕头上拖着脑袋,期待一个正面的评价。

与我关系最好的室友A,回答却让我非常意外。

她说:“感觉你没有以前放松了,整个人绷得紧紧的,我们距离变远了。”

她说完我彻底崩了,头蒙在枕头里大哭。

似乎很久以来,我都太在意问题本身了。

不光是社恐,还有粗心、冒失......

这些问题可能是我与生俱来的特质,但我选择不接纳它们。

这类无法一蹴而就改变的问题,时常会笼罩着我,甚至让我产生一种错觉——

解决不掉这些,生活永远不会变好。

而那个真实的自我,被驱赶到小角落里,心灵早已蒙尘。

02

解决问题

得先绕过问题

很多年以后我发现,问题最好的解决方式,可能是“不解决”。

我有个很好的朋友,长期作息不规律,经常晚上3点还在辗转反侧,不知深度睡眠为何物。

一开始,她很焦虑,褪黑素、数羊、白噪音,全都安排上了。

她很恐慌,恐慌睡不好觉第二天工作效率低下;

她更焦虑,盯着“我要睡着”这个目标死死不放。

最好能有一个按钮,一按就可以进入梦乡,且深度睡眠宛如婴儿。

结果是,她闭着眼睛熬到天亮,脑海里“要睡着”的声音就像那只“白熊”。

越是逼迫自己不去想,越是窜出来。

后来,她反其道而行,干脆就不想着能睡觉了,甚至会把这些时间利用起来;

半夜醒了,就看几页平时没空看的书,或是将突然冒出来的一些灵感记录下来。

深夜的静谧使她感受到无比的宁静,等做完这些事情后。

她也自然而然感觉累了,心满意足地回床上睡觉去了。

我非常欣赏这种做法,这背后是一种“允许”:

接受自己无能为力,现在睡不着,那就做一些别的事情吧。

李松蔚在他的《构建可能性提问》讲稿中,提到过这样一种提问方式,叫做“解决取向的提问”。

基本逻辑是:

在脑海里想象,如果问题永远无法被解决,可是日子还要过下去,有没有什么办法让日子更好过一点呢?

比如我社恐,我没有很快与别人建立链接的能力;

但是我可以专心品尝美食,观察别人的动作细节,收集一些有意思的观点。

比如说朋友,她就是死活睡不着;

但是可以利用这段时间,去干一些自己想做却没时间做的事情。

可能会有人好奇,不去直视问题,是不是一种逃避?

可能会有人好奇,不去直视问题,是不是一种逃避?

问题就在那里,你却把它当做房间里的大象?

但我们其实并不是提倡阿Q精神,无视问题;

而是得清楚的意识到,问题没有“特效药”,不存在一个按钮,你按下去世界就敞亮了。

问题的松动是个循序渐进的过程。

对问题本身的执念过深、用力过猛,会容易陷入“反向形成”的防御状态:

当人处在防御状态时,“心理灵活性”是很低的,行为模式陷入僵化,过于在意别人的感受。

在这种状态下,问题的松动变得更加困难。

有的时候,让我们痛苦的不是问题本身。

而是那种努力克服却无能为力的无助感。

越是对抗,越是觉得自己渺小。

03

学会

带着问题生活

我从前经常被人评价“粗心、不注意细节”;

回去就会很难过,自责自己为什么很多东西做不好。

我一年能丢7把伞,走着走着容易撞树上。

之前会特别讨厌自己这一点,如果身上有块叫“粗心”的肉,恨不得把它割掉。

但后来我发现,“粗线条”无形中给我带来不少好处:

有时候,值得在意的可能不是问题本身,而是我们对问题的看法:

1)、接纳问题,重新构建自我评价

托尔斯泰说:“勇敢就是知道自己害怕什么”。

我知道我自己是社恐,粗心;

这就像我生命中的一个个小土坑,如果把它当成陷阱,我会着急填平它。

但若当成游戏,我甚至可以跳进去,并在里面呆上一会儿。

调整对问题的认知,比解决问题本身,更重要。

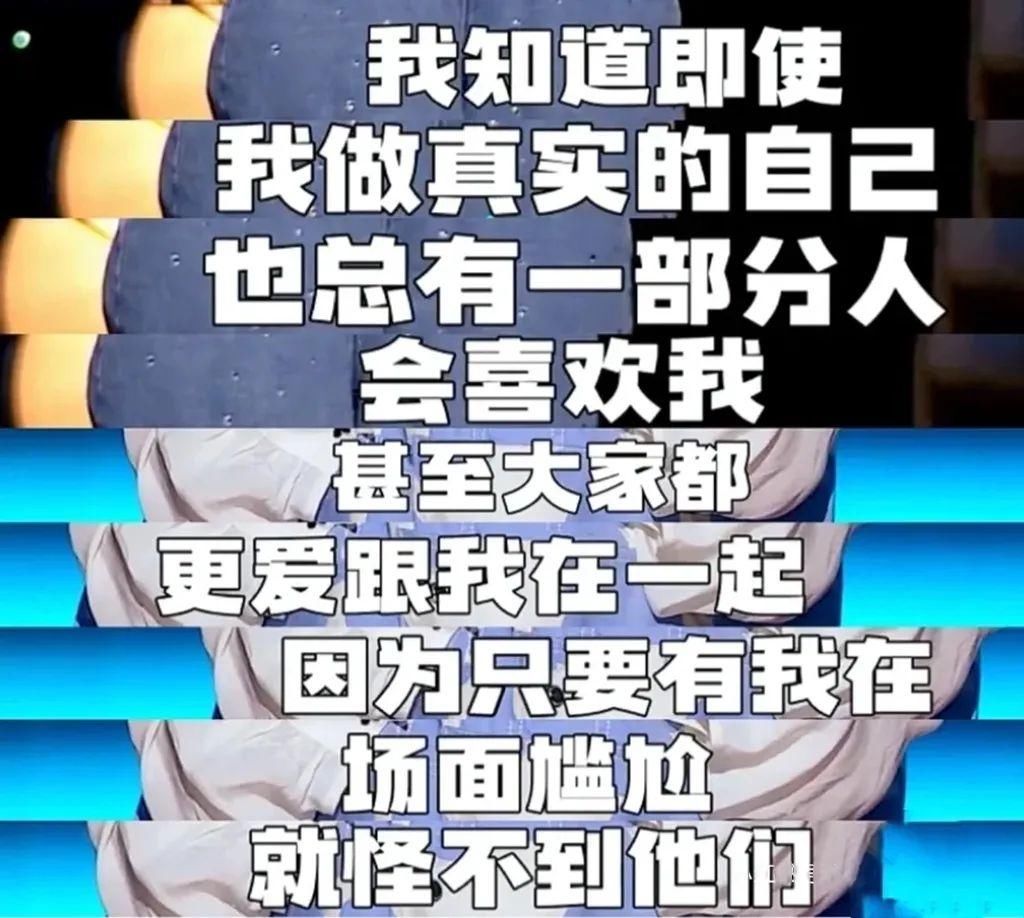

你可以试着重新构建自我评价:

将“我社恐、我和人处理不好关系”;

转变为:“我是人群中的观察者,可以捕捉很多微小的细节”。

将“我很粗心,总是丢东西”。

转变为:“我习惯抓大放小,把精力用在真正爱好的事情上”。

当然,也不是全然躺平,摆烂式生存,而是接受自己不可能一下子变一种样子。

下一次社交时,可以试着多说一句话,多认识一个人。

允许自己慢慢来,可能才是真正有效的方式。

2)、奇迹提问:问题消失后,你想做什么?

李松蔚还提到一种提问方式,帮助大家从“解决问题”的执念中脱离出来。

那就是:

问题如果全然不存在了,你的生活会是什么样的?你想去做些什么?

我想,如果我的社恐消失了,我会去说脱口秀,去参加各种团体活动,认识更多的人。

我很喜欢“脱口秀大会”的鸟鸟,她给了社恐人很大的鼓励。

声音弱弱的,起伏很小,被调侃像siri;

但这些并不成为“问题”,反而使她自成一派。

她通过绝妙的文本和独特的“丧”式脱口秀,成功获得了这一季的亚军。

而参加团体活动,我也可以去,但需要做好期待管理;

不会一下子认识很多人,也不会一下子受到欢迎。

但这种情况我是接受的,就可以。

奇迹提问的妙处就在于:

它帮你淡化了那种“问题存在一天,我就一天过不好”的信念。

你会发现,即使带着这些小瑕疵,也不妨碍你做自己喜欢的事情。

先将问题搁置,享受事情本身,才是最重要的。

写在最后

从刚开始揪着自己的缺点不放,到后来能够正视它,这个转变其实是个漫长的过程。

我改变的契机,是换了这份工作后开始接触心理学,由此重新认识了自己。

我发现曾经纠结的很多问题,其实早在一百多年前就有了大量讨论和不同解答。

我不再一味讨厌自己的社恐、粗心、焦虑、敏感,而是学着用依恋、退行、投射等等专业知识来分析自己的行为。

并针对性地去看一些书籍,寻找解决方法,在生活中去慢慢改变。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com