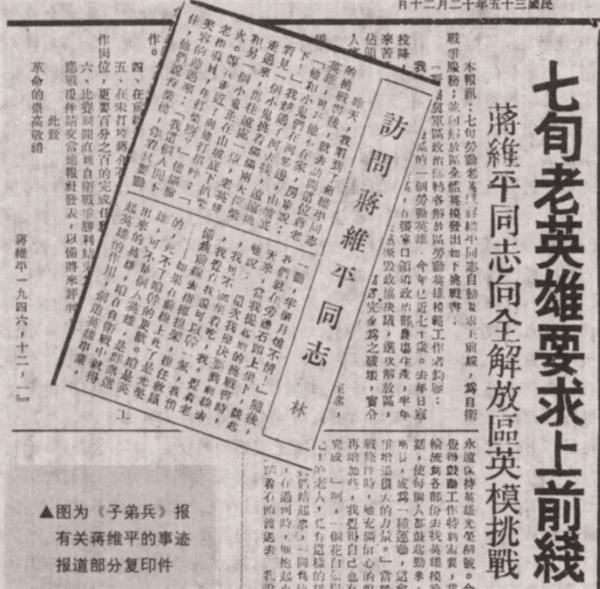

蒋维平:20岁当清兵,60岁当八路军,55年授衔他提了什么要求?

在1955年的授衔仪式上,人们齐聚一堂,庄严而喜庆。高高挂起的五星红旗昭示着新中国的崛起,而在这个历史性的时刻,蒋维平成为了众人瞩目的焦点。

身着整齐的军装,蒋维平站在台上,面容沧桑,目光坚定。这位年逾六旬的老将,经历了漫长而曲折的人生历程。授衔仪式进行到了高潮,当授予蒋维平军衔的时候,他的微笑中透露着自豪和感慨。

可是在开始之前,他提了一个要求:“我能留胡子吗?”

为什么蒋维平会在这个时候提出这样的要求?

19世纪末,中国社会动荡不安,清王朝渐渐衰落,民不聊生,社会秩序混乱,民不聊生,百姓们苦不堪言。蒋维平出生于这样一个动荡的时代,在河北房山县石楼村,他的家庭并不富裕。父母靠着几亩薄田勉强维持生计,但随着天灾人祸的频繁发生,生活变得愈加艰难。

年幼的蒋维平眼见着父母为了生计辛勤劳作,但每每收获却微不足道,他渐渐明白,家里的这点田地已经无法养活一家人。他知道,如果不改变现状,他们只会越陷越深。因此,他怀揣着改变命运的渴望,渴望着能够有所作为。

在那个年代,军队是许多人改变命运的唯一出路之一。蒋维平从小就听父辈们讲述关于军队的故事,他们说,只要进了军队,就能有饭吃、有衣穿,还能够荣耀地为国家效力。他们的话深深地烙在了蒋维平的心中,成为他心中的一团火焰,燃烧着对未来的渴望。

蒋维平从小就有着一颗向往军旅生涯的心。他常常在村头望着路过的军队队伍,眼中闪烁着向往和憧憬。他觉得,如果能够加入军队,他就能够摆脱贫困的生活,过上更好的生活。这样的愿望并非空想,而是在他身边不断有人通过投军实现了。因此,他心中对军旅生涯的向往日益坚定。

蒋维平的家庭背景注定了他的选择不会轻松。家里的经济状况让他无法继续求学,也无法通过其他途径改变命运。面对家庭的困境,蒋维平决定迈出改变命运的第一步,他要去投军。

1937年7月7日,卢沟桥上的一声炮响,拉开了抗日战争的序幕。蒋维平正身处家乡,听闻这个消息后,内心沸腾起来。他曾经历过清军的衰落,见证了北洋军的腐败,对日寇的侵略心存不满,渴望为民族的尊严而奋斗。

卢沟桥事变之后,蒋维平再度被战火点燃,他毅然决定投身抗战。然而,这一次,他并非选择加入被动防守的军队,而是寻找着一种更有意义的参与方式。

在此之前,蒋维平一直以土医的身份在乡间行医,他深得村民的信任和爱戴。

有一次,村里的老人得了顽疾,已经求医问药多年无果,最后找到了蒋维平。他仔细倾听老人的病情,细心诊治,最终开出一副土药方,竟然让老人病愈。这件事情在村里传为佳话,让蒋维平的名声更加响彻。

与此同时,蒋维平对腐败的政府和军阀深感不满。他曾在北洋军中担任副团长,亲眼目睹军中的腐败和贪污。有一次,他发现部队粮草被官员私自贪污,导致士兵们饥寒交迫,于是他与士兵们一起上书反映情况,最终不了了之,只能离开。

这种与众不同的爱民之心和对抗腐败的勇气,使得蒋维平在村民中享有崇高的声誉。但是,他深知单凭这些还不足以改变国家的命运。因此,当抗日战争爆发后,他找到了一个更加有意义的战斗归宿。

入党的那一天,他感受到一种莫名的庄严和责任。他的手颤抖着签下了那封承诺,仿佛在签署着一份对祖国的忠诚誓言。在这个被历史铸造的时刻,他意识到自己不再是一个孤立的个体,而是融入了一个更加伟大的整体,那个为了共同目标而奋斗的整体。

他并不是一个普通的加入者,他有着过人的医术。在那个残酷的时代,药品的匮乏让伤病成为战场上无法忽视的问题。蒋维平的药品成了许多伤兵的最后希望,他的医术更是在这个艰难的岁月中闪耀着光芒。每一次成功的救治,都是对党的一份贡献,都是对国家的一份拯救。

有一次,一位年轻的战士被严重的炮伤击倒在战场上,伤势十分严重。蒋维平冒着炮火,冲到了战地医院,不顾一切地展开救治。

在那漫长的手术过程中,他把自己的一切都投入其中,他的眼前只有这位倒在战场上的年轻生命,他的手仿佛是生命的最后一根稻草。最终,那位年轻的战士脱离了生命的危险,而蒋维平则从容地擦去额头上的汗水,那是他为党、为国、为民做出的又一次贡献。

而在平日里,他也在默默地影响着身边的人。他和蒋志刚之间的对话常常充满着对未来的憧憬和对革命的热爱。他告诉义子:“革命的道路上并不会一帆风顺,但只要我们心怀信念,坚定前行,我们就一定能够战胜一切困难。”

60岁的蒋维平,或许在年龄上已是一个老者,但他的心却比任何年轻人都要燃烧得更加炽热。他以自己的实际行动证明了,青春不是年龄的限制,而是心中的热情与信仰。

蒋维平,那位在1955年授衔时留着胡子的老军人,在1964年,静静地离开了人世。

当时的张家口二五一医院里,他的身影渐渐消失在岁月的长河中。他离开的时候,周围没有铺张的华丽,只有几位老战友和医护人员,以及那些静静守候的回忆。86岁的他,留下的不仅是一段丰富的人生,还有一颗平凡而又顽强的心。

众所周知,在那个封建社会中,人们对身体器官的观念常常是保守而古板的。头发、胡须,乃至于其他身体部位,都被视为与个人形象、品德甚至命运息息相关的符号。剃发易容,剃胡易改,这似乎成了人们观念中的一种规范,一种不言而喻的行为准则。

蒋维平,一个上过战争的革命老兵,即使他推翻了封建王朝,但是有些思想仍旧根生地固的影响着自己,以至于他提出这样的要求。

图片来自网络,如有侵权,联系删除!

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com